AD

조감도

조감도 시선으로 본다. 키 큰 나무들이 산등성이를 휘돌아 가며 빼곡하게 서 있다. 수림의 너머에서 듬성듬성 성긴 관목지대가 시작하는가 싶더니 다시금 키 큰 나무들이 숲을 이루며 굽이친다. 빛을 사선으로 받은 나무들은 제 몸보다 작은 그림자를 하나씩 둥치에 달고 대지에 둔각으로 꽂혀 있다. 눈높이를 조금 낮추자 지금껏 보이지 않던 나무들의 높낮이가 드러나며 숲은 제 색과 명암을 비로소 드러낸다.

▲김용진, 스티브 잡스 초상 일부, 2019, canvas on wood Ⓒ임수근

작업의 시작

작가 김용진 작품의 첫인상은 여태껏 본 적 없는 것에서 오는 낯섦과 호기심이다. 그러나 가라앉아있는 관람객의 호기심을 수면 위로 소환하기 위해서는 고행의 시간이 필요하다. 낯섦이 가진 필연적인 숙명이랄까? 120호 화폭을 대각선으로 가로지르는 길이는 아득하다. 인물이나 대상을 선정하고 수만 개의 구멍을 뚫고 다시 메꿔야 하는 반복행위를 시작한다. 작가는 그의 핀 작업을 ‘수학’이 아니라 ‘산수’ 같은 작업이라고 표현한다. 10에 100을 곱하면 바로 1,000으로 뜀박질할 수 있지만 그의 작업은 오로지 1 더하기 1 방식으로 작업할 수밖에 없다.

그의 작업에서 1,000은 1을 천 번이나 더해야만 갈 수 있는 아득한 거리다.

▲고성 작업실에서 작업 중인 김용진 작가, 수만 개의 핀을 꼽아야 하는 작업은 고행에 가깝다. 100호 작품을 제작하는데 3개월 이상 걸린다. Ⓒ임수근

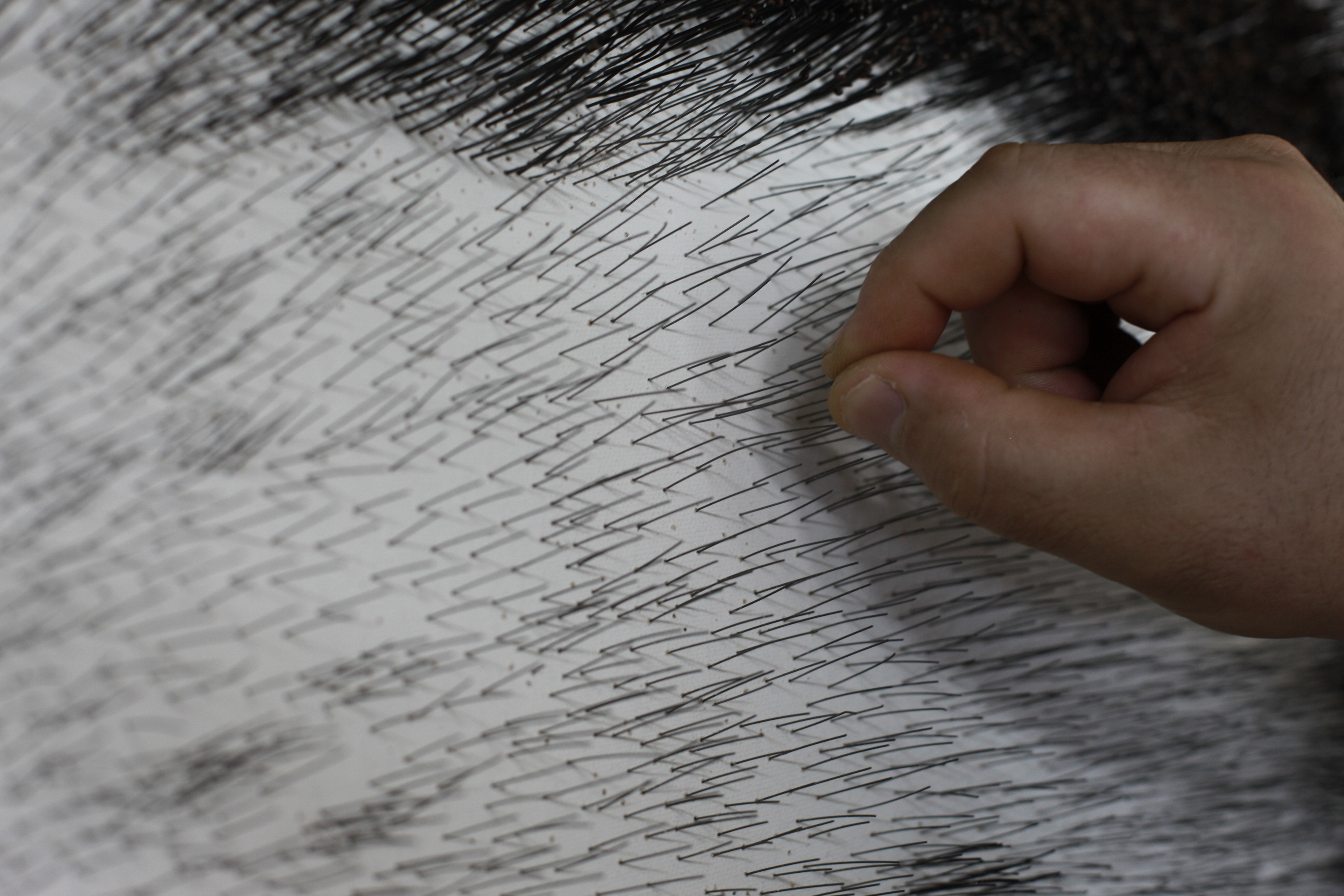

▲김용진 작가의 손. 두툼한 그의 손이 실같은 핀을 잡고 있다. Ⓒ임수근

▲고성 작업실에서 작업 중인 김용진 작가, 가느다란 핀을 구멍에 꽂아야 하는 작업은 중년의 그에게는 고역이다. 하루 12시간 이상 작업한다. Ⓒ임수근

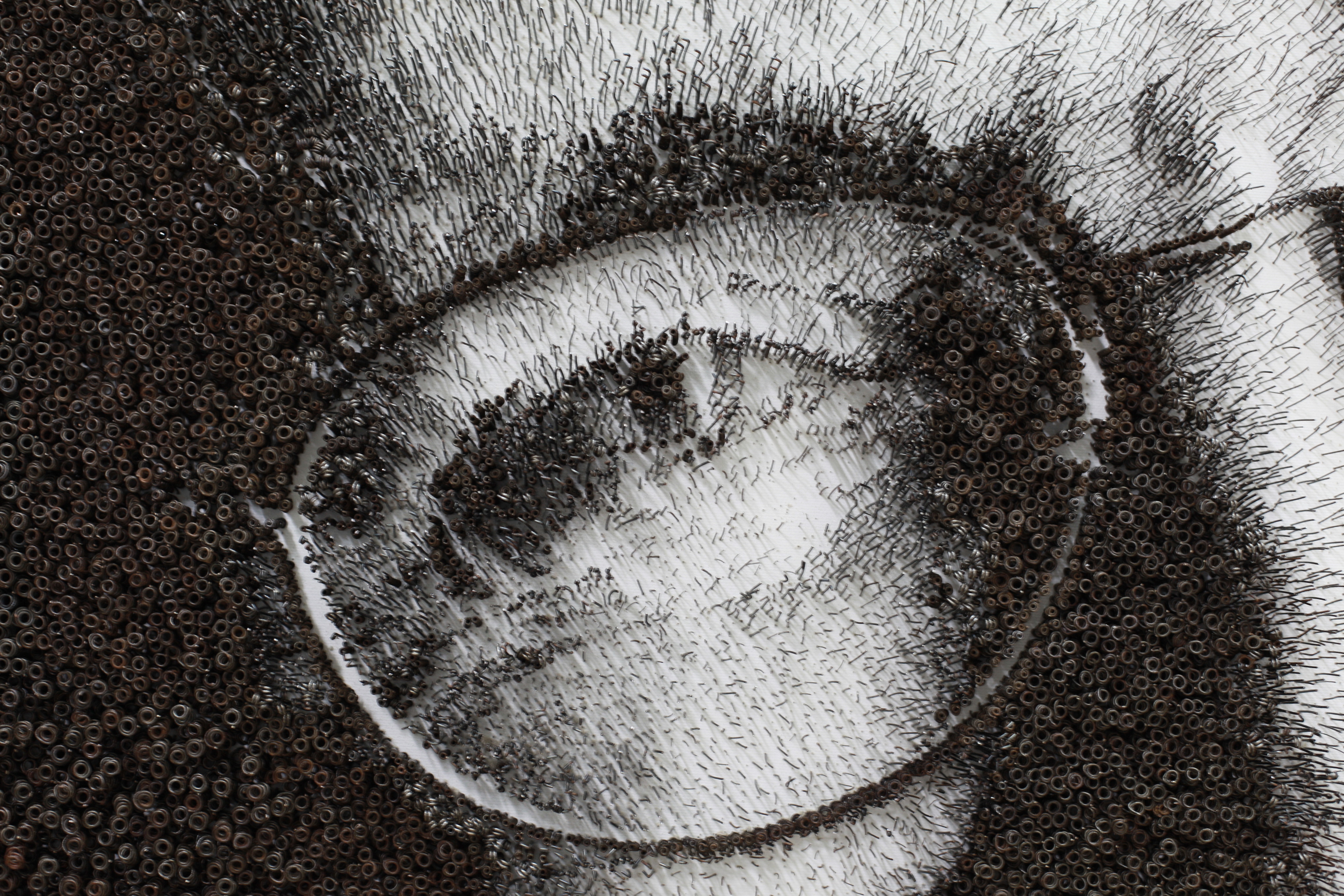

작가 김용진이 사용하는 핀은 철사의 굵기와 모양에 따라 10여 가지나 된다. 배배 꼬인 푸실리 스파게티를 머리를 이고 있는 것이 있는가 하면 그냥 가늘고 길쭉한 바늘 모양도 있다. 굵은 핀을 꽂을 때는 명암과 입체감을 고려해야 하기 때문에 속도가 더디고, 반면 가는 바늘은 물리적인 한계 때문에 발목을 잡는다. 캔버스를 합판 위에 배접한 뒤 형태를 따라 모래알 같은 드릴 작업을 한다. 작업의 제일 중요한 고려사항은 명암. 즉 그림자로 형태를 만들어가는 것이다. 김용진 작가는 철사로 명암을 만들어가는 과정을 다음과 같이 설명한다. “철사를 한 번 꼬았을 때 느낌이 다르고 두 번 꼬았을 때 또 다릅니다. 한 번 꼬았을 때 색깔 톤이 다르고 철사가 두 개 모여있을 때 다르고 세 개 모여있을 때 다릅니다. 서로 모여있을 때마다 색이 다른 것입니다. 저는 ‘산수적으로 작업을 하지만 형태와 색채는 꼭 산수적으로 가는 것은 아닙니다. 산수적이면서도 질적으로 다른 것입니다.”

▲김용진, 스티븐 호킹 초상 일부, 2019, canvas on wood Ⓒ임수근

▲김용진, 스티븐 호킹 초상 일부, 2019, canvas on wood Ⓒ임수근

모심는 듯한 가내수공업 방식의 작업 탓에 100호짜리 작품은 길게는 석 달이 걸린다. 단순 계산으로 일 년에 다섯 작품 이상 제작하기 어려운 형편이다. 그의 작품이 가진 낯섦의 또 다른 원인이다.

조각인가 회화인가

김용진은 젊은 시절부터 철사를 이용한 작업을 꾸준히 전개해왔다. 젊은 시절 그의 작품을 보면 인체 부위에 이른바 철사 작업이 포인트로 작용하고 있는 것을 알 수 있다. 음부와 머리카락 등에 철사를 사용한 것은 소재가 갖는 유사성에 따라 충분히 상상 가능하다. 이러한 철사의 용도는 지난 2000년을 기점으로 전면으로 등장한다.

▲김용진, 자화상 일부, 1990, mixed media Ⓒ임수근

“신문이 잘 안 보여서 돋보기를 들고 봤는데 글자가 다 점으로 돼 있더라고요, 우리 세상도 분자, 원자 같은 점으로 다 형성이 됐다고 하잖아요? 그것과 다를 바가 없구나, 하나의 세포가 모여서 인간이 되고 세포도 하나의 점이니까, 그래 철사로 형상을 만들어 보자, 그렇게 해서 시작한 것이 이 와이어 작업입니다.”

이를 계기로 철사가 갖는 묘사적 속성이 사라지고 철사 자체가 표현의 순수한 소재로 자리 잡았다. 핀 작업이 20년을 넘으면서 표현의 기법도 다양해졌다. 과거 작품이 모눈종이처럼 핀을 배열했다면 이제는 간격과 길이 조절을 통해 색과 명암을 정확하게 표현할 수 있는 단계에까지 왔다. 캔버스 위의 바늘들은 하나하나 세월이 허투루 흐르지 않았음을 스스로 증명한다. “핀의 숫자에 따라 농도와 질감이 다르게 나타납니다. 또 질감과 양감, 빛의 효과가 있죠. 이런 작업은 해외에도 없는 것으로 알고 있습니다. 그래서 외국인 컬렉터들도 제 작품을 보고 놀라곤 합니다. 재미가 있는 것이죠. 멀리서 보면 사진 같고 가까이 와서 보면 놀랍고, 빛을 비추면 다양성이 있습니다.” 작품에 대한 작가의 자부심이 묻어나는 평가다.

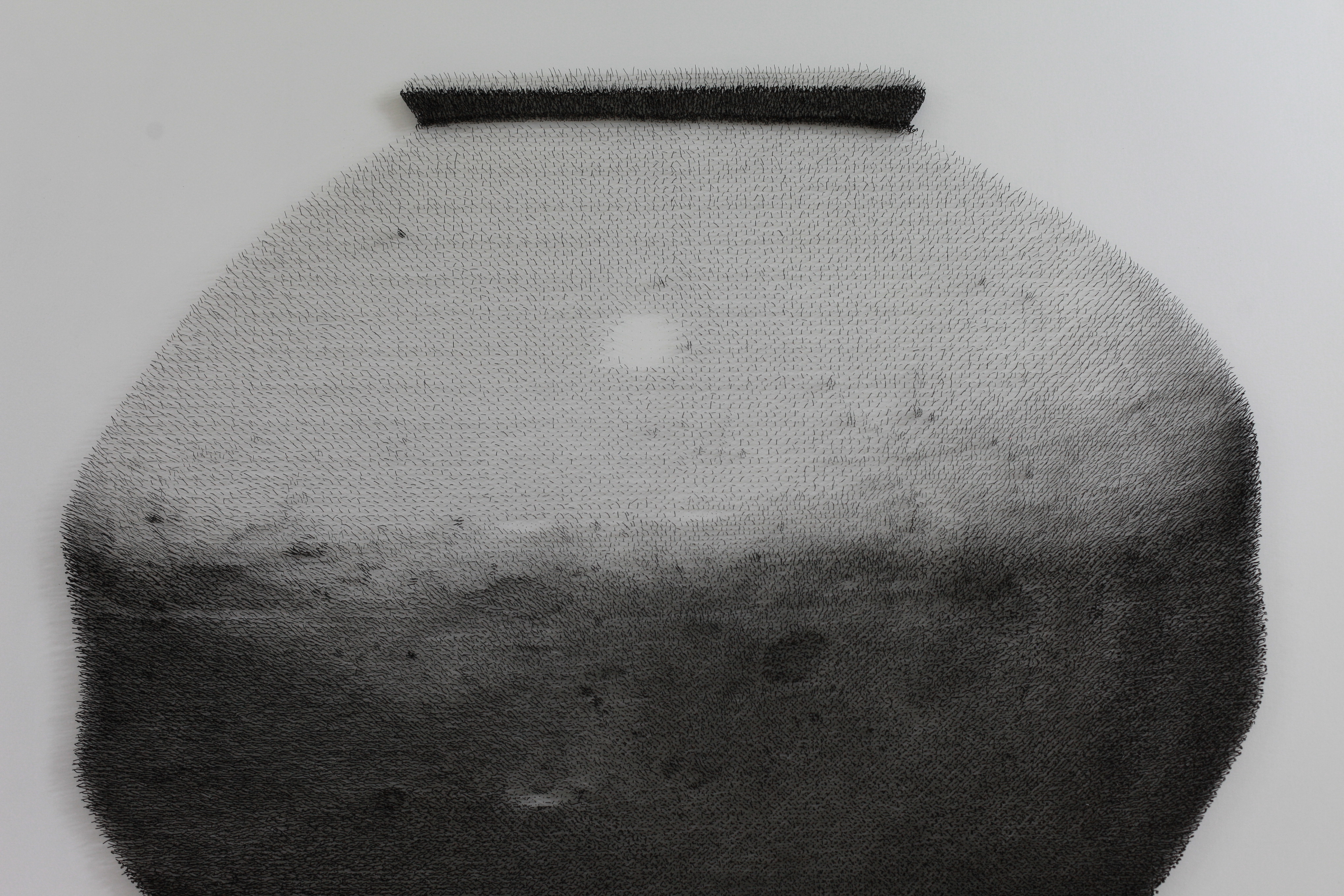

▲김용진, 달항아리 일부, 2018, canvas on wood Ⓒ임수근

김용진 작가는 홍대 조소과를 졸업했다. 입체적 조각에서 시작해 캔버스로 나아간 김용진의 작업은 그래서 회화적 조각을 지향한다. 평면 작업이긴 하지만 작가 스스로는 여전히 조각의 한 형태로 자신의 작업을 인식한다. “붓으로 찍으면 점이 되는데 저는 그걸 입체로 만들고 있습니다. 일부분을 보면 조각이지만 전체로 봤을 때는 그림이 되고 회화가 되기도 합니다. 조각의 회화성이라고 할까요?” 자신의 출발점에 대한 연속성과 자부심, 아련함의 다른 표현일 것이다.

불타는 숲

올해 4월 초 강원도 고성과 속초, 강릉 일대를 덮친 대형 산불로 김용진은 이재민이 됐다. 불이 처음 발화한 장소로 지목되는 곳이 바로 김용진의 작업실이 있는 고성군 토성면이었다. 불은 강한 바람을 타고 바닷가로 내달렸다. 그 바닷가 끝자락에는 그의 작업실이 있었다. 불붙은 솔방울이 바람을 타고 하늘을 날았다. 화재 당시를 작가는 이렇게 기억했다. “아, 이게 무서움이라는 것이구나, 자칫하다간 죽을 수도 있구나, 그걸 그때 깨달았습니다. 도로 양쪽이 시뻘겋고 지옥문을 들어가는 듯한 생각이 들었습니다.” 그 불길을 뚫고 갔지만 결국 작품 하나도 구하지 못했다. 그의 작업실은 순식간에 잿더미로 변했다. 최근에 작업한 작품 여러 점이 불에 탔다. 그리고 작품에 필수적인 핀 만드는 기계마저 화마를 피하지 못했다. 화재 당시 작업실뿐만 아니라 작은 크기의 거처도 불에 모두 탔다. 덕분에 그는 지금 7평짜리 이재민용 주택에서 기거하는 신세가 됐다. 그러나 다행히 옹색한 형편이 작품으로는 이어지지 않았다.

▲ 김용진 작가가 지난 4월 동해안 산불로 잿더미가 된 작업실을 찾았다. 산불로 작업실이 모두 탄 것은 물론 대형 작품 10여 점도 흔적 없이 사라졌다. 5개월이 지났지만 보상 문제로 그대로 방치돼 있다. Ⓒ임수근

▲ 불에 타버린 작업 기계 Ⓒ임수근

“2012년 번거로움을 벗어나 작업에 집중하기 위해서 고성에 왔습니다. 제 작업이 원래 잡념이 많으면 안 돼요. 굉장히 몰두해야 해서 하루 외부에라도 갔다 오면 이틀은 작업을 못 해요. 내 인생의 끝을 보자고 다짐하고 고성에 온 것입니다. 지금도 하루 12시간씩 작업합니다. 묏자리 보고 들어왔는데 여기서 죽어야죠.”

김용진이 고성에서 작업한 작품 10여 점을 선보인다. 전시 타이틀은 <지독한 캔버스>. 3년 만에 갖는 전시다. 이번 전시에는 스티븐 호킹과 빌 게이츠 등 유명인들과 담백한 형태의 달항아리를 출품한다. 2019년 9월 20일~10월 30일까지, 서울 삼청동 아트파크 갤러리, 문의 (02) 733-8500

[저작권자(c) YTN 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]

조감도 시선으로 본다. 키 큰 나무들이 산등성이를 휘돌아 가며 빼곡하게 서 있다. 수림의 너머에서 듬성듬성 성긴 관목지대가 시작하는가 싶더니 다시금 키 큰 나무들이 숲을 이루며 굽이친다. 빛을 사선으로 받은 나무들은 제 몸보다 작은 그림자를 하나씩 둥치에 달고 대지에 둔각으로 꽂혀 있다. 눈높이를 조금 낮추자 지금껏 보이지 않던 나무들의 높낮이가 드러나며 숲은 제 색과 명암을 비로소 드러낸다.

▲김용진, 스티브 잡스 초상 일부, 2019, canvas on wood Ⓒ임수근

작업의 시작

작가 김용진 작품의 첫인상은 여태껏 본 적 없는 것에서 오는 낯섦과 호기심이다. 그러나 가라앉아있는 관람객의 호기심을 수면 위로 소환하기 위해서는 고행의 시간이 필요하다. 낯섦이 가진 필연적인 숙명이랄까? 120호 화폭을 대각선으로 가로지르는 길이는 아득하다. 인물이나 대상을 선정하고 수만 개의 구멍을 뚫고 다시 메꿔야 하는 반복행위를 시작한다. 작가는 그의 핀 작업을 ‘수학’이 아니라 ‘산수’ 같은 작업이라고 표현한다. 10에 100을 곱하면 바로 1,000으로 뜀박질할 수 있지만 그의 작업은 오로지 1 더하기 1 방식으로 작업할 수밖에 없다.

그의 작업에서 1,000은 1을 천 번이나 더해야만 갈 수 있는 아득한 거리다.

▲고성 작업실에서 작업 중인 김용진 작가, 수만 개의 핀을 꼽아야 하는 작업은 고행에 가깝다. 100호 작품을 제작하는데 3개월 이상 걸린다. Ⓒ임수근

▲김용진 작가의 손. 두툼한 그의 손이 실같은 핀을 잡고 있다. Ⓒ임수근

▲고성 작업실에서 작업 중인 김용진 작가, 가느다란 핀을 구멍에 꽂아야 하는 작업은 중년의 그에게는 고역이다. 하루 12시간 이상 작업한다. Ⓒ임수근

작가 김용진이 사용하는 핀은 철사의 굵기와 모양에 따라 10여 가지나 된다. 배배 꼬인 푸실리 스파게티를 머리를 이고 있는 것이 있는가 하면 그냥 가늘고 길쭉한 바늘 모양도 있다. 굵은 핀을 꽂을 때는 명암과 입체감을 고려해야 하기 때문에 속도가 더디고, 반면 가는 바늘은 물리적인 한계 때문에 발목을 잡는다. 캔버스를 합판 위에 배접한 뒤 형태를 따라 모래알 같은 드릴 작업을 한다. 작업의 제일 중요한 고려사항은 명암. 즉 그림자로 형태를 만들어가는 것이다. 김용진 작가는 철사로 명암을 만들어가는 과정을 다음과 같이 설명한다. “철사를 한 번 꼬았을 때 느낌이 다르고 두 번 꼬았을 때 또 다릅니다. 한 번 꼬았을 때 색깔 톤이 다르고 철사가 두 개 모여있을 때 다르고 세 개 모여있을 때 다릅니다. 서로 모여있을 때마다 색이 다른 것입니다. 저는 ‘산수적으로 작업을 하지만 형태와 색채는 꼭 산수적으로 가는 것은 아닙니다. 산수적이면서도 질적으로 다른 것입니다.”

▲김용진, 스티븐 호킹 초상 일부, 2019, canvas on wood Ⓒ임수근

▲김용진, 스티븐 호킹 초상 일부, 2019, canvas on wood Ⓒ임수근

모심는 듯한 가내수공업 방식의 작업 탓에 100호짜리 작품은 길게는 석 달이 걸린다. 단순 계산으로 일 년에 다섯 작품 이상 제작하기 어려운 형편이다. 그의 작품이 가진 낯섦의 또 다른 원인이다.

조각인가 회화인가

김용진은 젊은 시절부터 철사를 이용한 작업을 꾸준히 전개해왔다. 젊은 시절 그의 작품을 보면 인체 부위에 이른바 철사 작업이 포인트로 작용하고 있는 것을 알 수 있다. 음부와 머리카락 등에 철사를 사용한 것은 소재가 갖는 유사성에 따라 충분히 상상 가능하다. 이러한 철사의 용도는 지난 2000년을 기점으로 전면으로 등장한다.

▲김용진, 자화상 일부, 1990, mixed media Ⓒ임수근

“신문이 잘 안 보여서 돋보기를 들고 봤는데 글자가 다 점으로 돼 있더라고요, 우리 세상도 분자, 원자 같은 점으로 다 형성이 됐다고 하잖아요? 그것과 다를 바가 없구나, 하나의 세포가 모여서 인간이 되고 세포도 하나의 점이니까, 그래 철사로 형상을 만들어 보자, 그렇게 해서 시작한 것이 이 와이어 작업입니다.”

이를 계기로 철사가 갖는 묘사적 속성이 사라지고 철사 자체가 표현의 순수한 소재로 자리 잡았다. 핀 작업이 20년을 넘으면서 표현의 기법도 다양해졌다. 과거 작품이 모눈종이처럼 핀을 배열했다면 이제는 간격과 길이 조절을 통해 색과 명암을 정확하게 표현할 수 있는 단계에까지 왔다. 캔버스 위의 바늘들은 하나하나 세월이 허투루 흐르지 않았음을 스스로 증명한다. “핀의 숫자에 따라 농도와 질감이 다르게 나타납니다. 또 질감과 양감, 빛의 효과가 있죠. 이런 작업은 해외에도 없는 것으로 알고 있습니다. 그래서 외국인 컬렉터들도 제 작품을 보고 놀라곤 합니다. 재미가 있는 것이죠. 멀리서 보면 사진 같고 가까이 와서 보면 놀랍고, 빛을 비추면 다양성이 있습니다.” 작품에 대한 작가의 자부심이 묻어나는 평가다.

▲김용진, 달항아리 일부, 2018, canvas on wood Ⓒ임수근

김용진 작가는 홍대 조소과를 졸업했다. 입체적 조각에서 시작해 캔버스로 나아간 김용진의 작업은 그래서 회화적 조각을 지향한다. 평면 작업이긴 하지만 작가 스스로는 여전히 조각의 한 형태로 자신의 작업을 인식한다. “붓으로 찍으면 점이 되는데 저는 그걸 입체로 만들고 있습니다. 일부분을 보면 조각이지만 전체로 봤을 때는 그림이 되고 회화가 되기도 합니다. 조각의 회화성이라고 할까요?” 자신의 출발점에 대한 연속성과 자부심, 아련함의 다른 표현일 것이다.

불타는 숲

올해 4월 초 강원도 고성과 속초, 강릉 일대를 덮친 대형 산불로 김용진은 이재민이 됐다. 불이 처음 발화한 장소로 지목되는 곳이 바로 김용진의 작업실이 있는 고성군 토성면이었다. 불은 강한 바람을 타고 바닷가로 내달렸다. 그 바닷가 끝자락에는 그의 작업실이 있었다. 불붙은 솔방울이 바람을 타고 하늘을 날았다. 화재 당시를 작가는 이렇게 기억했다. “아, 이게 무서움이라는 것이구나, 자칫하다간 죽을 수도 있구나, 그걸 그때 깨달았습니다. 도로 양쪽이 시뻘겋고 지옥문을 들어가는 듯한 생각이 들었습니다.” 그 불길을 뚫고 갔지만 결국 작품 하나도 구하지 못했다. 그의 작업실은 순식간에 잿더미로 변했다. 최근에 작업한 작품 여러 점이 불에 탔다. 그리고 작품에 필수적인 핀 만드는 기계마저 화마를 피하지 못했다. 화재 당시 작업실뿐만 아니라 작은 크기의 거처도 불에 모두 탔다. 덕분에 그는 지금 7평짜리 이재민용 주택에서 기거하는 신세가 됐다. 그러나 다행히 옹색한 형편이 작품으로는 이어지지 않았다.

▲ 김용진 작가가 지난 4월 동해안 산불로 잿더미가 된 작업실을 찾았다. 산불로 작업실이 모두 탄 것은 물론 대형 작품 10여 점도 흔적 없이 사라졌다. 5개월이 지났지만 보상 문제로 그대로 방치돼 있다. Ⓒ임수근

▲ 불에 타버린 작업 기계 Ⓒ임수근

“2012년 번거로움을 벗어나 작업에 집중하기 위해서 고성에 왔습니다. 제 작업이 원래 잡념이 많으면 안 돼요. 굉장히 몰두해야 해서 하루 외부에라도 갔다 오면 이틀은 작업을 못 해요. 내 인생의 끝을 보자고 다짐하고 고성에 온 것입니다. 지금도 하루 12시간씩 작업합니다. 묏자리 보고 들어왔는데 여기서 죽어야죠.”

김용진이 고성에서 작업한 작품 10여 점을 선보인다. 전시 타이틀은 <지독한 캔버스>. 3년 만에 갖는 전시다. 이번 전시에는 스티븐 호킹과 빌 게이츠 등 유명인들과 담백한 형태의 달항아리를 출품한다. 2019년 9월 20일~10월 30일까지, 서울 삼청동 아트파크 갤러리, 문의 (02) 733-8500

[저작권자(c) YTN 무단전재, 재배포 및 AI 데이터 활용 금지]